这是一个异常强大的王朝,它的疆域一度雄霸中国半壁江山,两倍于同时期的赵宋王朝。这就是907年至1125年存在于中国北方的辽国。作为大辽政权的建立者,契丹人在历史长河中占有显著的地位。但令人费解的是,在如此强大的王朝灭亡后,契丹人及其文化也随即消失。所幸,考古发现为我们提供了触摸历史的可能。

“侍宴图”木版画

“侍宴图”木板画

“侍宴图”木板画

1992年内蒙古赤峰市巴林右旗都希苏木友爱村出土,赤峰市巴林右旗博物馆藏。

出土时分别置于木制小帐门(象征墓主人居所的殓葬用具)的两侧,均以矿物质颜料绘制而成,色彩艳丽。男执酒壶,女捧茶盏,神态恭敬,作侍奉主人宴饮状。辽代国家重典以酒成礼,生活百事以酒行事,饮酒之风兴盛。“侍宴图”表现了契丹贵族的奢华生活和游牧民族独特的善饮风习。

人首鱼龙形白瓷水注

人首鱼龙形白瓷水注

1976年内蒙古赤峰市巴林左旗出土,内蒙古博物院藏。

文房用具。器形为辽代独有的摩羯造型,将人及鱼(龙)、鸟、螭等动物混合为一体,构思绝妙,造型奇特,是辽瓷中罕见的精品。该器小巧精致,可能是古代文人磨墨时用来装水、滴水的文具。摩羯本是印度神话中一种长鼻、利齿、鱼身的动物,有吞噬一切烦恼的法力,大约在东汉时期与佛教一起传入我国。摩羯造型在唐代非常流行,而辽代在继承中加以创新,表现了契丹民族开放、进取的精神。

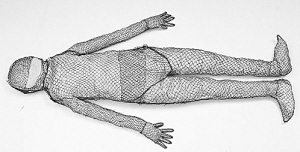

银丝网络

银丝网络

1986年内蒙古通辽市奈曼旗青龙山镇陈国公主墓出土,内蒙古自治区文物考古研究所藏。

特制殓衣。用直径0.05厘米至0.07厘米的细银丝编制,由头网、臂网、手网、胸背网、腹网、腿网、足网7个部分组成。网孔一般呈六边形,纵横相连。穿套于内衣之外,用细银丝将各部位衔接成一整体。银丝网络之外再穿外衣、束腰带、戴面具、套银靴、佩首饰等,具有防止形体散乱的功用。这种风俗与契丹人意识中的祖灵崇拜和灵魂观念相联系,是契丹人相信“形不散则神不离”的结果,也可能是受汉族传统礼制影响而形成的,与中原汉墓中的“金缕玉衣”相似,反映了契丹人对外来文化的吸收和扬弃。