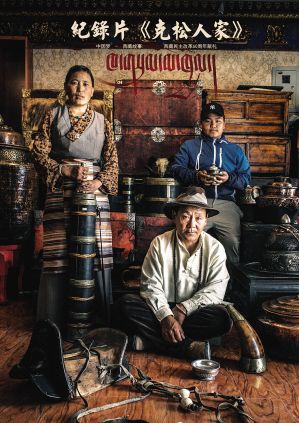

纪录片《克松人家》剧照

《克松人家》制片人张丽娜(右)正在向藏族朋友讨教当地文化习俗。

纪录片《克松人家》剧照

1959年3月28日,中央政府发布命令,解散西藏地方政府,民主改革运动在万里高原开展,维系上千年的封建农奴制度土崩瓦解。位于西藏山南乃东县之南7公里处的克松村,率先进行民主改革,被称为“西藏民主改革第一村”。克松村建立了西藏历史上第一个农村基层党支部、第一个农民协会、第一个人民公社、第一个教学点等诸多“第一”,一直以来被誉为“一块红色的土地”。

60年后,当镜头再次聚焦克松村,人们发现它的“第一”远远不止那些。为纪念西藏民主改革60周年,纪录片《克松人家》近日在西藏卫视播出。该片记录了山南市克松村4位不同年代经历者的故事,讲述了西藏60年来的发展变迁。

因伟大的历史变革而被铭记的克松村

西藏民主改革以前,克松村叫克松庄园,是旧西藏农奴主索康·旺清格勒在山南的六大庄园之一。1959年3月10日,西藏地方政府和上层反动集团发动全面武装叛乱。同年5月,克松在西藏自治区工委的领导下第一个进行民主改革,具有划时代意义的西藏民主改革从克松村拉开序幕。

据山南市委常委、宣传部部长燕红介绍,民主改革后,克松村相继建立了第一个农民协会、第一个人民公社、第一个教学点等。60年来, 在中国共产党的领导下,克松村走过了黑暗,走过了落后,走过了贫穷,也走出了封闭。如今的克松村早已是一番崭新的模样——宽阔的街道、崭新的住房以及脸上洋溢幸福的居民,都展示着这个民主改革最前沿村庄的巨变——今日克松村是一个富裕、文明、和谐、美丽的社会主义新农村。

克松村是西藏发展变迁的缩影,克松人也是西藏人的代表。他们敢于创新、勤于奋斗、勇于追梦,他们的故事充满生活的正能量,尤其在中华人民共和国成立70年、西藏民主改革60周年之际,更值得传播与推广。

燕红介绍说,《克松人家》是山南市委宣传部为了纪念西藏民主改革60周年打造的献礼片。4个追梦人的故事,折射出了西藏民主改革60年来特别是党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视西藏工作,西藏进入了历史最好时期的时代轨迹。

“2018年,克松村人均可支配收入19735.5元,是1978年的98.7倍,242户村民全部住上了木石结构的2层楼房,农业机械化达到98%以上,整体生活水平走在山南市乃至西藏自治区前列。随着国家实施乡村振兴战略,加上得天独厚的地理位置和后天生成的红色基因,克松村迎来发展城郊经济、注重繁荣旅游文化、传承红色基因的好机遇。”燕红说。

实际上,《克松人家》既是一部献礼片,也是一部教育片。该片从一件件小事、一个个细节,让观众从中找到自己奋斗追梦的影子,感受西藏民主改革60年来西藏农牧民的获得感、幸福感、安全感。

小故事中的大时代

一直以来,村庄是解析、研究地域社会文化发展的重要方式之一。《乡村里的中国》《西藏时光》《西藏一年》《美丽乡村》《记住乡愁》等大量纪录片,不仅让全国乃至全世界的观众了解了中国的乡村,更通过乡村让人重新认识了中国西藏。

《克松人家》的制片人张丽娜经常奔走于西藏、内蒙古、云南等民族地区,她说:“吸引我的永远是农村、牧区那些朴实善良的老百姓。他们一年中围绕着土地春播秋收,同时也在现代化的变革中适应发展,这就是乡村智慧。”

走进克松村,张丽娜感受到西藏村落的宁静与美好,同时,这个村落又充满特色——村子里有温室基地、有展览馆、有幼儿园、有小学,通往市区的公交车来回穿梭。

张丽娜回忆,在拍摄前的2个月的时间里,摄制组的6位调研员前往村子进行深入了解。从最初的12位备选拍摄对象,经过层层遴选,最后选择了白玛扎西、仓巴、普布次仁、希若坚参。

在拍摄中,主创人员几次讨论传统与现代元素的呈现风格——是展示充满魅力的藏文化元素,还是展示古老村庄的现代性?最终,他们将镜头回归到人身上。因为人是纪录片最有魅力的部分,而克松人也刚好展现了克松这个村庄最为动人之处。张丽娜回忆,在拍摄的过程中,摄制组与4个家庭相处得很融洽,藏族人的热情好客经常会让他们感动。

其实,在拍摄之初,当地村民对这个摄制组还不是很熟悉,讲话也比较少,经过了数次的沟通之后,大家终于成了朋友。有一次,摄制组的一个调研员大半夜接到一个“求助电话”,说是夫妻吵架,让帮忙劝和。纪录片虽然已经拍摄完,但是每每回想起这些被信任着的克松时光,张丽娜的心里依然很温暖。

谈到该片的特点,张丽娜说,《克松人家》完成了一次从仪式化记录向生活化记录的转变。在融媒体时代,纪录片的制作和传播方式发生了重大的变化。“过去我们和受众之间是制作者与受众的关系,但是现在,所有人都成为了生活的记录者、参与者。纪录片的生产方式从传统刻板的仪式化内容,向生活化、个人化的故事讲述方式发展。”

另外,张丽娜形容该片是一部“轻量化”的纪录片,时长仅30分钟。如今,随着市场的细分,内容与受众的匹配度进一步提升,纪录片越来越轻量化、精品化,新技术的应用让纪录片活起来,要找准定位,把真诚、真实、有温度、有态度的优质内容作为传播的核心。

与一些涉藏影片不同的是,该片不猎奇、不造作,跨地域拍摄展示全球视角下的西藏普通人的状态,更符合当下观众想要了解西藏农牧区真实状况的需求。

西藏的历史,不仅是一个从黑暗走向光明、从落后走向进步的历史,而且是一个从封闭走向开放、从贫穷走向富裕的历史,4个追梦人的故事就是将这些历史娓娓道来。

张丽娜说:“从不停下脚步的克松人,正在抓住每一个当下,正在改变未来。60年前西藏进行的民主改革,对西藏人民而言是真正意义上的解放。伴随着民主改革,西藏人民焕发出空前的生产生活热情。

4个追梦人

白玛扎西:走上舞台演话剧的农民

白玛扎西是一个头脑灵活的人,他除了在田间劳作之外,还奔走于另外几个县的装修场地干活,与此同时,他也是话剧《农奴泪》主人公赤列多吉的扮演者。赤列多吉是一个正直善良、踏实肯干的人,这也是白玛扎西的人生信条。为了演好赤列多吉,白玛扎西做了大量功课。他经常会去请村子里的老人讲农奴的故事。也许正是听了那些讲述,他在舞台上才会表演得淋漓尽致,舞台之下他也更能够体会当下的每一份幸福。

仓巴:“不安分”的手艺人

时代给予了传统手艺人更好的机遇。在西藏民主改革前,木工、铁匠等手工艺人地位极其低下,要服大量差役。仓巴属于新时代的手艺人,懂得抓住机遇并大胆创新。仓巴的文化水平只有小学六年级,28岁开始自学木工手艺。为了增加收入,2011年,他去拉萨学电脑设计图案,2013年开始建成厂房。他有4个徒弟,同时也是厂里的工人,他们都是同村的人。建厂房之后,仓巴贷款20万元买了机器,自己设计图案。他做的家具在山南市远近闻名。

普布次仁:想开古董展览馆的农民

普布次仁在昌珠寺旁边的广场上经营着一家传统工艺品商店。上世纪80年代,在市场经济的洗礼下,从小就热爱传统文化的普布次仁开启了收售古董的生意。近几年,旅游业的发展带动了传统工艺品的流通,小店的生意也初具规模。于是,普布次仁想要筹办一家私人展览馆。刚从西藏大学毕业的儿子桑丹是他的最好帮手。为了实现梦想,普布次仁通过言传身教,与儿子共同创业,这对“创业父子兵”的梦想能否达成依然是个未知数,但起码他们努力过、追求过。

希若坚参:村里第一个火车司机

当大多数年轻人大学毕业后选择考取公务员的时候,希若坚参却选择了当一名火车司机。2017年,希若坚参从职业技术学院毕业后,在学校的协调下,参加了青藏铁路公司的招聘考试。考试通过后,公司派他到宝鸡铁路司机学校进修。2018年9月,他成为克松村第一位在青藏铁路工作的火车司机。

(本文图片由《克松人家》制片人张丽娜提供)

资料来源:中国民族报