一、基本信息

中文名:西北民族大学

英文名:Northwest Minzu University

创办时间:1950年

类别:公立大学

属性:中央部属高校、少数民族骨干计划、省部共建大学

学校代码:10742

所属地区:中国 甘肃省兰州市

知名校友:石宗源、穆永吉、马有功、才让、马进武等

通讯地址:甘肃省兰州市城关区西北新村1号 邮编:730030

二、历史沿革

西北民族大学是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学校,隶属于国家民族事务委员会。

1949年9月,以彭德怀为司令员的中国人民解放军第一野战军根据毛泽东主席的有关指示精神,在西北重镇兰州创办了“藏民问题研究班”,不久扩大为“藏民学校”。

1950年1月又改称西北人民革命大学兰州分校第三部(简称“革大三部”)。

1950年8月,经中共中央西北局报请政务院批准,在“革大三部”的基础上正式成立了西北民族学院。老一辈无产阶级革命家汪锋为第一任院长。

到1957年,学校先后设置了政治系、语文系、司法系和畜牧兽医、军政干部、师范、医务、文化等教学班级,有16个民族学生2166人,教师干部人数发展到455人,各类图书资料达到11万册,共计培养政工干部和各类专业人才4500余名。

“文化大革命”十年中,学校遭到了毁灭性的破坏。直至1973年,在周恩来总理的亲切关怀下,学校才得以恢复,但复办工作举步维艰,进展十分缓慢。到1976年底,全院仅有在校学生616人,教师106人。

到1990年底,在校学生人数达到3500余人,办学水平跨上了一个新台阶,学校已初步发展成为一座拥有文、史、政、经、理、农、医、艺各类学科的9个系(部)共11个专业的多学科的高等学府。

2002年12月20日,中国科学院与国家民委签署了共建中央民族大学、中南民族大学、西北民族学院、西南民族学院、西北第二民族学院和大连民族学院6所国家民委所属院校的共建协议。

2003年4月,经教育部和国家民委批准,学校更名为西北民族大学。

2003年9月,学校举行了更名暨增列为博士学位授予单位庆典大会。

2015年10月,国家民委和教育部共建西北民族大学。

2016年7月,国家民委与甘肃省政府正式共建西北民族大学。

三、基本介绍

学校地处兰州市,建有两个校区,校园总面积1776亩,其中西北新村校区359亩,榆中校区1417亩;建筑面积735645平方米;图书资料380万余册;博物馆馆藏文物2941件;教学科研仪器设备总值4.03亿元,固定资产总额34.35亿元。2015年成为国家民委和教育部共建院校。2016年7月,国家民委和甘肃省人民政府签署共建协议。2017年被列为甘肃省高水平大学建设单位。

学校扎根西北大地办大学,始终坚持立德树人的根本任务,始终坚持为国家战略和少数民族、民族地区经济社会发展服务,始终坚持把为民族地区培养“下得去、用得上、留得下、靠得住、干得好”的专门人才作为使命自觉,已培养各类人才16万余人。学校面向全国31个省(市、自治区)招生,现有56个民族全日制在校生26293人,其中本科生24335人,研究生1689人。2007年以“优秀”成绩通过教育部本科教学工作水平评估。

学校坚持人才强校战略,建成了一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。现有教职工1922人,其中专任教师1251人,正高级职称人员302人,副高级职称人员655人,博士生导师24人,硕士生导师349人。教师中有“国家百千万人才工程”人选1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”6人,享受国务院政府特贴的专家26人,全国新闻出版行业领军人才1人;国家民委突出贡献专家8人,领军人才支持计划人选6人,中青年英才培养计划人选12人;学校有全国优秀教师3人,宝钢优秀教师1人;甘肃省教学名师5人,校级教学名师20人,甘肃省领军人才9人,优秀专家5人,“四个一批”人才5人,跨世纪学科带头人14人,“555”创新人才工程人选6人,“333”科技人才工程人选10人,青年教师成才奖58人。

学校是一所优势和特色比较鲜明的多学科门类的综合性大学。学科涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等11个学科门类,拥有71个本科专业,13个一级学科硕士学位授权点,5个二级学科硕士学位授权点,7个专业硕士学位类别和中国少数民族语言文学博士学位授权点、中国语言文学博士后科研流动站;具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生学位资格和招收“少数民族高层次骨干人才计划”硕士、博士研究生资格,形成了以普通本科教育为主体,研究生教育、预科教育、继续教育、职业教育和国际教育协调发展的办学格局。

学校现有19个省部级重点学科,其中,7个国家民委重点学科:中国少数民族经济、马克思主义民族理论与政策、计算机应用技术、社会学、应用数学、法学、民族传统体育学;12个甘肃省重点学科:民族学、中国语言文学、中国史、计算机科学与技术、畜牧学、兽医学、宗教学、民俗学、格萨尔学、马克思主义理论、教育学、美术学。在甘肃省“双一流”建设规划中,民族学为一流学科建设优势学科,中国语言文学、计算机科学与民族信息技术和生物工程为一流学科建设特色学科。学校现有1个教育部创新团队:动物医学生物工程创新团队,3个省级高层次研究团队,10个校级创新团队。

学校建有3个甘肃省人文社会科学重点研究基地:西北少数民族文学研究中心、西北少数民族宗教研究中心、西北民族问题研究中心;1个省级哲学社会科学重大研究基地:民族地区经济社会发展研究中心;2个国家民委人文社科重点研究基地:西北民族文献研究基地、西北民族非物质文化遗产保护研究中心;1个教育部民族教育研究发展中心重点研究基地:西北民族教育重点研究基地;中国统一战线理论研究会民族宗教理论甘肃研究基地。学校是“甘肃省民族信息技术协同创新中心”牵头主持单位,成为“一带一路安全问题协同创新中心”、“中国多民族文化凝聚与国家认同协同创新中心”、“丝绸之路与华夏文明传承发展协同创新中心”核心协同单位。建有国家民委——教育部共建重点实验室:中国民族语言文字信息技术实验室;4个国家民委重点实验室:藏文信息技术实验室、生物工程与技术实验室、口腔医学实验室、电子材料实验室。同时,建有1个省级工程中心:甘肃省动物细胞工程技术研究中心;3个甘肃省重点实验室:甘肃省新型建材与建筑节能重点实验室、甘肃省民族语言智能处理重点实验室、甘肃省口腔疾病研究重点实验室(培育基地);2个甘肃省高校重点实验室:甘肃省高校环境友好复合材料及生物质利用重点实验室、甘肃省高校民族信息电子商务重点实验室。

学校努力提升社会服务能力,为民族地区社会经济建设作出了贡献。生命科学与工程学院被国务院授予“国家西部大开发突出贡献集体”荣誉称号;在玉树地震救灾中,藏语言文化学院师生受到了中共中央、国务院和中央军委的嘉奖;民海生物工程有限公司为甘肃省战略性新兴产业第一批骨干企业;学校被文化部确定为全国首批非遗保护传承试点单位;连续15年获得“全国大中专学生志愿者暑期‘三下乡’社会实践活动优秀单位”荣誉称号。

坚持开放办学,积极扩大国际交流与合作。先后同美、俄、英、德、加、埃及、马来西亚、蒙古等国家的大学、科研机构建立了交流和合作关系。选派优秀学生到国外访问、交流和学习,选派教师出国访学、进修和从事科学研究;聘请外国专家来校执教和开展科研合作,曾有2位荣获中国政府“友谊奖”,6位荣获甘肃省政府“敦煌奖”。

四、学术研究

1、科研平台

截至2013年,学校建有1个国家级科研平台,4个国家民委重点实验室,1个国家民委人文社科重点研究基地,1个中央统战部理论研究基地,6个甘肃省省级基地,1个兰州市级工程中心。

国家级

国家民委——教育部共建重点实验室(1个):中国民族语言文字信息技术实验室

省部级

国家民委重点实验室(4个):藏文信息技术实验室、生物工程与技术实验室、口腔医学综合实验室、电子材料实验室

国家民委人文社科重点研究基地(1个):西北民族文献研究基地

中央统战部理论研究基地(1个):中国统一战线理论研究会民族宗教理论甘肃研究基地

甘肃省人文社会科学重点研究基地(2个):西北少数民族文学研究中心、西北少数民族宗教研究中心

甘肃省(高校)重点实验室(2个):甘肃省新型建材与建筑节能重点实验室、甘肃省高校环境友好复合材料及生物质利用重点实验室

甘肃省工程技术研究中心(1个):甘肃省动物细胞工程技术研究中心

校地共建平台(1个):兰州国家高新技术产业开发区生物医药技术平台

市级

兰州市工程中心(1个):兰州粘合剂工程技术研发中心

2、科研成果

2001年至2013年,学校承担各类科研项目1659项,其中国家科技支撑项目1项,“863”项目2项,国家自然科学基金项目61项,国家社会科学基金项目109项,省部级项目396项。科研成果获得国家级奖励2项,省部级奖励407项。

2001年至2010年学校出版专著538部,发表论文7230篇,被SCI、EI、ISTP等收录59篇,CSCD、CSSCI收录607篇。

国家科技进步二等奖(2个):《藏汉双语信息处理系统》(1999年)、《藏文视窗平台、字处理软件和藏文网站》(2001年)

甘肃省科技进步一等奖(1个):《外墙保温及围护用断热节能复合砌块与工艺设备成套技术》

甘肃省科学技术进步奖二等奖(1个):《动物细胞培养用胎牛血清系列产品开发及标准化的试验研究》

甘肃省科学技术进步奖三等奖(1个):《兰州大尾羊资源保护与种质特性及产业化关键技术研究》

3、学术资源

馆藏资源

截至2013年,西北民族大学图书馆藏有图书资料340余万册,其中纸质图书170万余册;博物馆馆藏文物1500余件,其中3级以上文物117件。图书资料和馆藏文物具有鲜明的民族特色。

学术期刊

《西北民族大学学报》

《西北民族大学学报》(哲学社会科学版、自然科学版、藏文版、蒙古文版),西北民族大学学报编辑部是国内高等院校中唯一同时编辑出版3种文字4种版本学报的编辑部。开展民族学、宗教学以及西北各少数民族的经济、历史、语言等为主要内容的学术讨论,为国家西部大开发战略服务。《西北民族大学学报》根据学校地处西北地区的区域优势和西部地区藏传佛教、伊斯兰教丰富的宗教文化资源,特设"民族宗教"专栏,为教学和科学研究提供学术平台;为党和政府在民族宗教方面的决策提供智力支持。

《西北民族大学学报》哲学社会科学(汉文版)已成为西北乃至全国较有影响和特色鲜明的学术期刊。先后获国家社会科学核心期刊、民族学类核心期刊、中国少数民族语言类核心期刊、“民族学类核心期刊”、首届优秀社科学报、《CAJ-CD规范》执行优秀奖、“第二届全国百强社科学报”、“第三届全国百强社科学报”、“首届全国民族地区学报名刊”、“全国高校百强社科期刊”等荣誉称号; 2009年,哲学社会科学(汉文版)被评为“中国北方优秀期刊”以及“中文社会科学引文索引扩展版来源期刊”。

《西北民族研究》

《西北民族研究》1984年试刊,创刊于1986年。该刊物为国家级核心期刊,美国ULRICH国际期刊指南收录期刊之一,也是中国人文社科引文数据库、中国学术期刊综合评价数据库、中国期刊网等全文收录刊物。

五、文化传统

1、精神:黄土地精神 黄河精神

诠释:黄土地和黄河养育了西北民族大学,民大人秉承并发扬了黄土地精神和黄河精神。这就是朴实无华,甘于清贫,淡泊名利,无私奉献的黄土地精神和志存高远,奔流不息,百折不挠,勇往直前的黄河精神。这种精神的深层内涵是“自强不息、艰苦创业”,是几代民大人的承传和积淀的结果,是学校的宝贵财富,是激励民大人不断进取的精神动力。

2、校训

勤学 敬业 团结 创新

内涵诠释:

“勤学”,即勤奋学习。语出韩愈“业精于勤荒于嬉”。以勤学为训词,意在要求全体师生辛勤耕耘,刻苦钻研、勤以治学、勤以求学。以“勤学”作为民大人求学治校的内在精神,是保障学业有成、事业辉煌的根本前提。

“敬业”,即对待事业的一种精神和态度。语出宋代理学家朱熹“敬业者,专心致志,以事其业也。”敬业乃中华民族的优良传统,对于教育事业来说,就是要热爱教育事业,投身于教育事业,忠诚于教育事业,献身于教育事业。“敬业”是民大人建设高水平民族大学,提高教育教学质量,培养高层次高素质人才的必要条件。

“团结”,是一种美德,是凝聚力的象征,是力量的基础。对于民族高校而言,团结显得尤为重要。各民族师生之间,教工之间,学生之间,领导与群众之间,教学与管理之间,都必须团结一致,和谐发展。“团结”是民大教育事业稳步前行的有力保障。

“创新”,即超越和突破。语出《礼记•大学》“苟日新,日日新,又日新”。教育迫切需要以开放式思维模式培育开拓型人才,积极探索求新之路。要将教育创新和科技创新融为一体,共同推动教育事业的不断前进。更新观念、创新体制是深化民族教育改革、推动民大教育可持续发展的根本动力。

注:校训于1998年5月18日学校党政联席会议修订

3、校徽

整体设计体现西北民族大学的办学特色和理念追求。

校徽由深浅两色组成,外圆、白底深蓝色字,上嵌仿毛体汉字校名,下列大写英文校名。内圆、深蓝色衬底,阿拉伯数字“1950”标明学校创立的时间。

(1)深蓝色内圆寓意知识浩瀚和学无止境。黄、绿、蓝寓意天文、地理、人学;横看象征不断翻动的教科书本,竖看意喻无限延伸的学术台阶,形象地展示了民大师生奋发向上、追求真知的科学精神。

(2)深蓝色内圆象征西北民族大学的和谐校园,黄、绿、蓝诸色代表多民族文化和各民族学子。内圆及其中各色图案交相辉映,蕴涵多元一体的文化氛围和各民族师生和谐共进的办学理念。

(3)黄色象征黄土地和黄河水,寓意着西北民大人艰苦创业、自强不息的黄土地精神和黄河精神;绿色象征生机和活力,寓意西北民族大学生机蓬勃,前程无限美好;蓝色象征蓝天和大海,寓意西北民族大学将以无比宽广的胸怀拥抱世界,海纳百川,追求卓越。

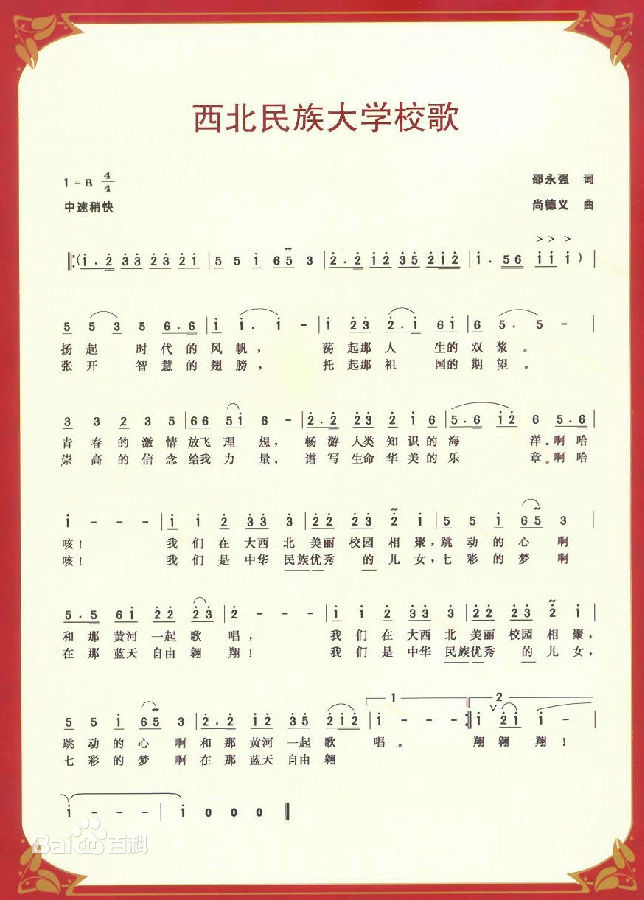

4、校歌

(数据截止日期:2017年9月22日)

参考资料:西北民族大学官网