汶川县威州镇茨里沟村,刻有羌族家谱的石碑立于一方青石板上。

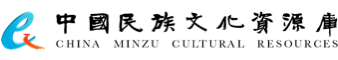

宣统三年(1912年)秋七月中浣日立的《王氏族派》

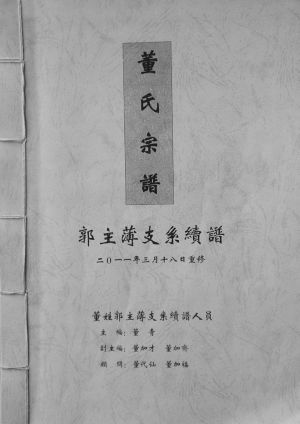

《董氏宗谱——郭主簿(薄)支系续谱》

毛运富(右一)向专家们介绍羌族万山碑。

(本文图片均由王洪治摄)

在盘桓的山路间兜兜转转两个多小时,上海图书馆研究员、少数民族家谱专家王鹤鸣一行总算找到了四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县威州镇茨里沟村的羌族毛氏碑谱。

石碑立在一块青石板上,其上为石质单檐歇山顶。门楣刻有“龙蟠凤穴”4个字,石碑两侧有形制各异的云纹与花雕,并书一副对联——“瑞霭牛眠,簪缨继世;祥钟马鬣,孝友承宗。”正中央用大字书写“始祖毛公,讳守勋大人、张氏孺人神道”,四周则用小字书写家谱至12世,落款为“大清光绪十三年岁次丁亥仲冬月上浣日 房族人等同立。”

羌族家谱中字辈排行普遍

说是羌族家谱,但从碑刻拓片中却能发现汉族文化的元素。比如,从第7世起,毛氏每一代后辈都按字辈排行命名,碑上还专门标注了家族中的文生与武生(即文秀才、武秀才)。又比如,序言中自述毛氏迁自麻城孝感,追认战国时代的毛焦(应为茅焦,秦始皇时期的“亢直之士”)为远祖,并大量引用了儒家经典。

现年76岁的茨里沟村民毛运富是毛氏后人,他记得完整的字辈排行是“守举明鸿锦,元启万世本,泰运庆昌隆,安邦思治国”。毛运富说,毛氏家族原有许多石碑家谱,也有书本家谱,后来在“文革”中遇毁,只剩下这最后一方“万山碑”。

“每年清明节,几十家毛氏族人都会来万山碑前祭祖。如今,大家还按字辈来命名,现已传到‘安’字辈。”毛运富欣慰地说。

王鹤鸣在走访中发现,字辈排行在羌族中十分普遍。在被誉为“东方古堡”的阿坝州理县桃坪羌寨,77岁的非遗传承人王嘉俊捧出自己保存多年的手抄本家谱。在这本“宣统三年秋七月中浣日立”的《王氏族派》里,王氏的字辈排行写了8世——“有奇永久清开步昌”。王嘉俊解释,因为王家祖上有“反清复明”思想,字辈排行只可言传、不可刻碑。即使是文本记录,也只能写已使用的字辈,以免被发现。其实,完整的字辈排行是:“有奇永久清开步,昌维克绍国崇文。应守玉德传世庆,俊杰锡培唤汉民。”

“我本来是‘昌’字辈,但父亲一生坎坷,前面的哥哥们都早夭,所以觉得‘昌字不昌’,把我改了‘嘉’字。”王嘉俊告诉我们,一世祖王有林也是“湖广填四川”而来,从麻城孝感出发,最终定居桃坪羌寨。

修谱时发现异姓的同宗兄妹

与手抄本的《王氏族派》不同,在汶川县城,王鹤鸣见到了打印本的《董氏宗谱——郭主簿(薄)支系续谱》。这是一本董、郭两姓同源谱,谱中既可以看到董某某的名字,也可以看到郭某某的名字。

70岁的羌族老人董加福介绍说,他家原籍山西太原,一世祖鸣喧是董家人,也是郭氏义子,故叫“郭鸣喧”。明代,郭鸣喧犯罪充军发配至阿坝州,后迁至汶川县郭主簿(现有地名郭竹铺)。当地郭氏族人甚多,因祖上出过一个主簿,故改地名为“郭主簿”。郭鸣喧的后人有的改归董姓、有的仍然姓郭,各有发展。汶川大地震后,董氏家族被迫迁坟。为了不忘祖源,2011年郭、董后人合族同修了这本《董氏宗谱——郭主簿(薄)支系续谱》。

“修谱的时候才知道,我和汶川县图书馆的郭健是同宗兄妹呢!”董加福乐呵呵地说。

在“西羌第一村”汶川县绵虒镇羌锋村,85岁的村民王治升是羌族释比。“释比”是集羌族文化大成者,会唱经、敲羌族大鼓,兼有算卦、治病等技能,其最重要的职责是主持羌历新年。每年农历十月初一清晨,所有羌族男性都需前往祭祀地神树林,许愿还愿、迎接新年。释比主持仪式、唱经击鼓,经文内容主要是羌族神话史。

王治升家也有口传字辈排行:“成礼秦三,洪光俊廷,治国齐家,修身正义。”王家沙发后面的白墙上,置有供奉家神的神龛,神龛左右延伸出两个平台,各有4个神位。红白神位中,有个神位插着鸡毛。

王治升的孙子王小荣解释道:“一般人家插鸡毛是供奉手艺之神,但我们家插鸡毛是因为爷爷是释比。”以前,汶川县还有3位释比轮流唱经,唱到新年第二天早上也唱不完。现在,仅剩下王治升一人了。

如今,释比文化传承面临后继乏人的窘境,耄耋之年的王治升试图教授70多岁的侄子汪清福学习唱经。

由此,王鹤鸣联想到,与释比日渐减少类似,满族“子孙绳”、藏族“猪下颌骨”等实物家谱,如今也面临失传消亡的危险。“如何抢救和发掘藏在高山深壑里的实物家谱和口传家谱,把传家宝传下去,任重而道远。”王鹤鸣说。

资料来源:中国民族报