突厥文是古代突厥民族使用的一种拼音文字。由于它与古代北欧日耳曼民族使用的卢尼文外形相似,所以有人称之为“突厥卢尼文”,这种文字的重要碑铭发现于鄂尔浑河流域和叶尼塞河流域,所以也有人称之为“鄂尔浑-叶尼塞文”。此外,还有“蓝突厥文”,“西伯利亚文”等名称。

“突厥”一词,有广义和狭义两解。狭义专指公元6-8世纪在中国北方和西北建立突厥汗国的突厥族;广义包括突厥、铁勒诸部。古代突厥汗国、回纥(后改称“回鹘”)汗国和高昌回鹘王国都曾使用这种文字。

突厥原以畜牧经济为主,其中许多民族后来逐渐转为以农业经济为主;多信仰萨满教,也曾信仰过摩尼教、佛教。现代突厥民族中,伊斯兰教徒最多,但也有信仰喇嘛教或基督教的。在突厥民族的历史上,迁徙和分化是其重要特点。由于游牧和战争等原因,1000多年来总的趋向是由东往西迁移。所以在东起西伯利亚东部的勒拿河流域,西至巴尔干半岛和地中海东岸的广大区域内,逐渐形成了在人种、宗教、经济等方面差别不少但语言关系密切的30多个民族。

突厥文碑铭和写本在西伯利亚、蒙古、叶尼塞河流域、新疆、甘肃和中亚彼此相连的广大地区都有发现。其使用时间,大约在7至10世纪之间。

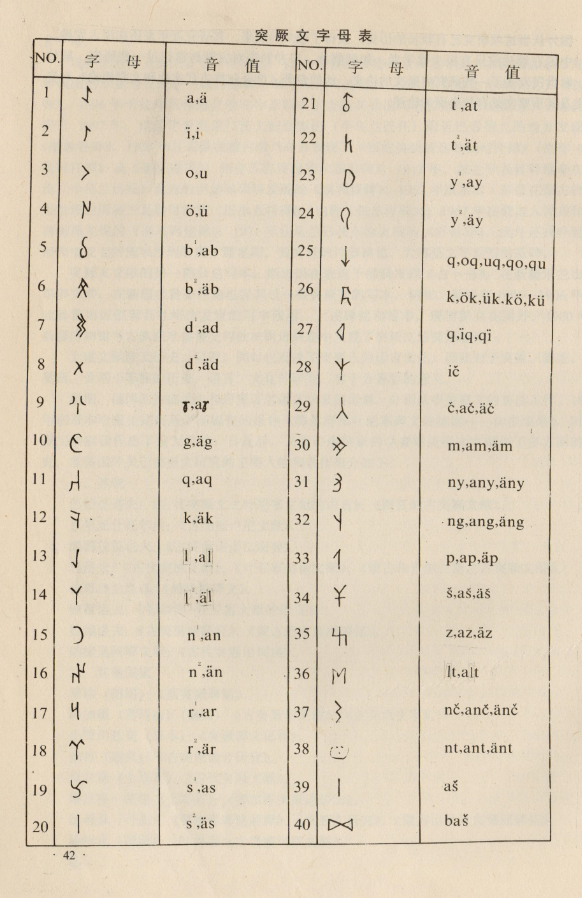

突厥文是一种音素、音节混合型文字。它既不是纯音素文字(一个符号只表一个音素),也不是纯音节文字(一个符号只表一个音节)。同时,在不同地区和不同时期所使用的字母数目和形体也不完全相同。一般为38到40个字母。其中许多字母在不同文献中有变异,有时一个字母变体多达五、六种。

突厥文的40个字母,按其表音功能,大致可以分为以下几类:

1.各表示两个元音的4个元音字母;

2.表示与前元音或后元音相拼的8对(共16个)辅音字母,标1号的是与后元音相拼的,标2号的是与前元音相拼的;

3.表示与某类元音相拼的4个辅音的7个字母;

4.可与各类元音相拼的7个辅音字母;

5.表示前后相连的两个辅音的3个连体字母;

6.表示特定音节的3个字母。

个别字母在用法上有例外现象,例如,与前元音相拼的辅音字母有时也与后元音相拼。

突厥文通常是从右向左横写,但也有从左向右横写的和“牛耕式”的。每个词(有时是词组)之间用两点(:)隔开。词首或第一音节中的宽展唇元音一般均省略;附加成分中的窄圆唇元音也常有省略;在能表示元音性质的某些辅音字母前后,可不再写元音字母。

突厥文字母表

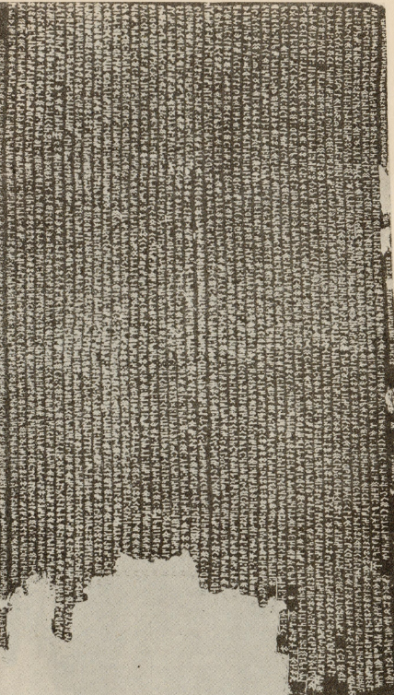

现存突厥文文献主要是一些碑铭。1889年俄国雅德林采夫领导的考古队在鄂尔浑流域和硕柴达木盆地发现了《阙特勤碑》和《毗伽可汗碑》,1891年在翁金河畔发现了《翁金碑》;1897年,俄国学者克莱门茨夫妇在库伦(今乌兰巴托)附近巴音楚克图地方发现了《暾欲谷碑》;1909年兰司铁在蒙古希乃乌苏发现了《回纥英武威远毗伽可汗碑》(也称《葛勒可汗碑》或《磨延啜碑》)和在苏吉发现的《苏吉碑》;1912年,波兰学者科特维奇在库伦(今乌兰巴托)附近的伊赫和硕特发现的《阙利啜碑》;1957年道尔吉·苏荣在蒙古杭爱省发现的同属于葛勒可汗的《塔里亚特碑》(也称《铁尔浑碑》);1967年在蒙古人民共和国西南部发现的《塞乌列依碑》,1971年在乌兰巴托东南发现的《乔林碑》。此外还有叶尼塞河和中亚七河流域发现的属于黠戛斯、西突厥的许多碑铭,大都是文字简短的墓碑。

突厥文文献的另一部分是写本。斯坦因在敦煌千佛洞发现《占卜书》。在新疆米兰出土军事文件。在新疆吐鲁番等地也发现过一些突厥文的写本,例如,勒柯克1905-1906年在吐鲁番地区鄯善县吐峪沟发现的写本残卷。上述碑铭和写本,现均保存在国外。1960年,新疆博物馆考古队在吐鲁番交河故城附近洞窟中发现了突厥文的简短题记。

上述文献涉及历史、宗教,同时也反映了突厥人的语言文化,因此对于突厥、回纥、黠戛斯、骨利干等族的历史、语言、文化的研究,有十分重要的意义。

早期,俄国的拉德洛夫和丹麦著名语言学家汤姆森,分别从事突厥文的解读工作。1894年在哥本哈根正式出版了汤姆森的报告《鄂尔浑和叶尼塞碑文的解读——初步成果》,对突厥文的解读作出了重大贡献。自此后,又有许多国家的学者对突厥文文献作了多方面的研究。现将国外关于突厥文研究的主要人物和著作简介如下:

一、苏联

巴特曼诺夫:《古代突厥文之叶尼塞文献的语言》、《图瓦的古突厥文献》。

克里亚什托尔内:《古突厥卢尼文献》。

康德拉提也夫:《古突厥语语法纲要》。

马洛夫:《古代突厥文献》、《叶尼塞突厥文献》、《蒙古和吉尔吉斯之古突厥文献》。

梅里奥兰斯基:《阙特勤碑文》。

纳西洛夫:《鄂尔浑一叶尼塞文献的语言》。

拉德洛夫:《古突厥语研究》、《蒙古的古突厥碑铭》。

纳捷里阿耶夫等:《古代突厥语词典》。

二、其他国家

帮格(德国):《蓝突厥碑铭》。

冯加班(葛玛丽)(德国):《古突厥语语法》、《古突厥文字》。

小野川秀美(日本):《突厥碑文译注》。

雅林(瑞典):《古突厥语音研究》。

奥尔昆(土耳其):《古代突厥文献》。

塔拉提·特根(土耳其):《鄂尔浑突厥语语法》。

汤姆森(丹麦):《鄂尔浑碑铭解释》、《突厥文研究》、《蒙古出土之古突厥碑铭》。

勒柯克(德国):《吐鲁番出土之蓝突厥文献》。

国外从事这项研究已有较长的历史,获得了较多的成果,其研究近年来还在深入发展。

中国在1949年前只有极少数学者,如韩儒林、岑仲勉等对突厥碑铭作过一些研究。后来耿世民发表了一些研究突厥文的论文。他的专著《维吾尔族古代文化和文献概论》对突厥文及其重要文献有较全面的论述。

突厥文《阙特勤碑》

编辑:王韵茹

参考资料:中国民族古文字研究会编《中国民族古文字图录》,中国社会科学出版社,1990年。