民族建筑新活用 文化体验新业态 ——以云南省剑川县沙溪古镇为例

一、前言

2015年4月,国家民族事务委员会委托中国民族建筑研究会研究编制《少数民族特色村镇保护与发展“十三五”规划(专家建议稿)》,党中央国务院高度重视少数民族特色村镇保护与发展工作,“十三五”时期是少数民族特色村镇保护与发展的关键时期,立项编制《少数民族特色村镇保护与发展“十三五”规划(专家建议稿)》是为《少数民族特色村镇保护与发展“十三五”规划》编制提供理论支撑和研究方向。通过调研并进行可行性分析,为下一步将少数民族特色村镇保护与发展上升为国家战略进行研究并做准备。在课题编制过程中,除了总结十二五期间少数民族特色村寨的经验和教训外,也在积极探索少数民族特色小镇保护和利用的措施。通过调研发现,沙溪古镇的保护与利用方法和措施在国内已然成为特色小镇保护与利用的成功案例,特此论述。

二、概述

2009年,国家民委与财政部开始实施少数民族特色村寨保护与发展项目,重点从改善群众生产生活条件、保护特色民居、培育特色产业、传承民族文化和民族团结进步创建“五位一体”入手加强特色村寨的保护与发展。截至2015年,全国共计划开展实施少数民族特色村寨试点项目1000个,涉及40多个少数民族,在地域分布上覆盖了大多数民族地区,取得了良好的经济效益和社会效益,少数民族特色村寨保护与发展取得了明显成效。

民族建筑是我国文化内涵最丰富的遗产种类之一,是我国乃至世界文化多样性的重要组成部分。是反映其民族、地区、时代的特点与生活理念,与自然环境融为一体。它不仅是民俗生活的场所,也是民俗文化活动的空间和场所。它反映着特定民族的社会观念和审美观念,因注重伦理和礼乐而成为民族文化的一种表现。

本着“在保护中发展、在发展中保护”的原则,保护和改造传统民居。国家民委对文化特色浓郁、具备较高保护价值的村寨,采取保护为先、并谋发展的思路,既保护了文化,又使群众享受到现代生活的好处;对基础较好,但近年来遭到破坏的村寨,采取调整建筑色彩、优化建筑体量和尺度以及突出民族特色的建筑符号等“微调”方式对不协调建筑进行改造;对新建和整体移民搬迁的村寨,采取在总体建筑现代化的前提下,注重挖掘和体现民族文化元素符号,使得民族传统和现代文明相得益彰。保护和改造了村寨的少数民族特色民居,在民族地区形成了一道亮丽的风景线。

党中央、国务院高度重视少数民族特色村镇保护与发展工作,“十三五”时期是少数民族特色村镇保护与发展的关键时期,结合国家新型城镇化建设发展战略,需继续推广特色村寨保护发展模式,且特色小镇也迫切需要纳入国家扶持保护范围。探索民族建筑的保护与利用方式,对推进少数民族特色村镇的保护与发展有重要的作用。

三、沙溪古镇概况

沙溪古镇位于剑川县东南部,距县城32公里。国土面积288平方公里,坝区面积26平方公里,具有1300多年的历史,是一个以白族为主,汉、彝、傈傈族共居的少数民族聚集地。境内有得天独厚的自然资源、丰富的民俗和人文景观,寺登街区是茶马古道上唯一幸存的古集市。 是国家历史文化名镇、云南省旅游名镇;寺登村被评为 “中国少数民族特色村寨”、中国传统村落保护名录。李先逵先生曾为此题词:“沙溪古镇彩云并,素雅朴实走心怀, 茶马方街多神韵,风光云厦入画来”。

寺登古村落属于沙溪镇管辖,是茶马古道上仅存的市镇。寺登古村落的传统中心地区——四方街以及四方街的建筑和布局,充分说明了该地区几个世纪以来在经济和文化交往方面的重要地位。四方街周边的建筑包括一个露天古戏台、多家古宅客栈和商铺、两座寨门及兴教寺。这些建筑充分说明了商业、宗教及其他外部因素对该地区的发展具有重要的影响。上个世纪出现的政治和社会动荡使人们主张除旧迎新,沙溪大部分的传统风俗特征在此过程中损失殆尽。近年来,中国的发展和旅游业的兴起重新激发了人们对这条古道的兴趣,并且促使各级政府和组织采取各种措施复兴整个沙溪地区。

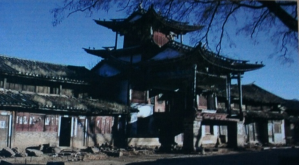

图1 兴教寺

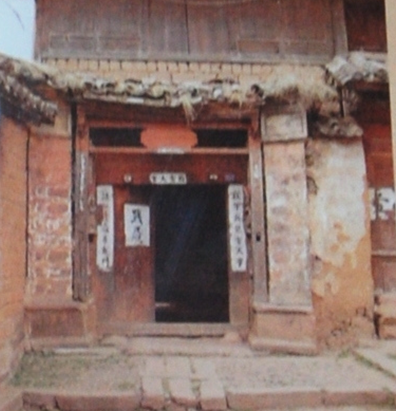

图2 传统民居

2003年,由瑞士发展合作署、瑞士联邦理工大学、瑞中友好协会与剑川县政府合作,一起编制了《沙溪历史文化名镇保护与发展规划》,并开展了沙溪复兴工程。

沙溪复兴工程包括四方街修复、古村落保护、沙溪坝发展、卫生设施、脱贫和文化复兴、新闻发布六大项。其中四方街修复旨在修复传统的古建筑及复兴沙溪古四方街,明代遗产——兴教寺(公元1415年)及与其相连的戏台在寺登四方街里显得尤为独特,也是沙溪坝的主要景点之一。而四方街本身,配备有寨门、传统客栈和庭院,它们被认为是茶马古道上保存至今的最完整无缺的建筑群体。

图3 沙溪镇保护与发展规划模型

四、民族建筑有机更新方式

1、建筑风貌特征

沙溪古镇以寺登街为中轴线,将古镇分为南北两片,沿黑惠江由北向南呈带状分布,其中四方街是古镇的核心与灵魂,寺登街呈曲尺形,南北长约300m,东西宽约100m,中心有古戏台和兴教寺,整个街场商铺马店林立,三条古巷延伸至古镇的四面八方。2001年,寺登街的白族传统建筑群被列入世界濒危纪念性建筑名录。

魁星阁(古戏台),是寺登四方街上最有特色的建筑,它位于四方街东面建筑群中央临街位置,古戏台主体建筑结构是魁星阁,戏台只是其附带功能,是当地白族人民敬奉魁星的地方,其建筑高三层,前戏台,后高阁。每逢民族节日,全镇白族儿女各自身着节日盛装,弹着龙头三弦,齐聚四方街,在戏台上载歌载舞。

兴教寺,建于明永乐十三年,已有近600年的历史。它是我国目前保存规模最大、最典型、最有代表性的佛教密宗“阿吒力”寺院。兴教寺内保存的明代壁画深受中原绘画风格影响,又具有浓郁的地方民族特色,是我国西南边疆古代白族绘画艺术的瑰宝。兴教寺是全国重点文物保护单位,其高超的明代建筑艺术令人叹为观止。

沙溪古镇白族传统民居,大多是以“坊”为单位的传统白族合院式民居,一坊正房的左右两侧各带一座两开间二层高的二房,即“三坊一照壁”,“四合五天井”,照壁、三滴水等民族建筑元素,及彩绘雕刻等装饰也是白族传统文化内涵的表现。建筑结构以穿斗构架为主,局部配合使用抬梁式构架。

2、建筑有机更新方式

民族建筑按照更新方式分为传统建筑与新建建筑两大类分类进行更新。

传统建筑按照建筑历史价值的重要性分为文物保护单位、历史建筑与传统建筑。其中文物保护单位按照《文物保护法》的要求保护,在坚持原真性的原则下,采取修缮的方式尽可能保留建筑的原汁原味。历史建筑与传统建筑按照建筑风貌的完好程度分为风貌较好建筑、风貌一般建筑和风貌较差建筑分别采取保护和更新措施,见表1。

修复的原则包括了威尼斯宪章和格拉纳达宪章,以及传统的地方建造风俗。因此,建筑的原始状态被仔细记录下来,原有构件尽可能的保留下来。为了可持续发展,四方街每一个方向的建筑都设置了相应的功能。此外,在启动正式的修复项目之前,利用一些次要建筑进行试点修复,以便培训当地的工匠。同时,为重要建筑物安装了抗震和防雷设施,使修复的成果尽可能完美。

图4 李家大门修复前照片

修复后照片(试点修复)

图5 魁星阁修复前照片

修复后照片(文保单位修缮)

图6 沿街商铺改造前照片

改造后照片(改造)

表1 建筑风貌分类表

新建建筑需符合沙溪古镇传统的建筑风貌,在外观上应与白族传统建筑的体量、形式、色彩、建筑高度、建筑面宽相协调。另外也采用新材料,吸取典型民族建筑元素构建,使整个古镇的建筑风貌达到了协调统一。

图7 新建建筑

五、民族建筑功能活化类型

沙溪古镇建筑按照使用功能分为公共建筑和民居建筑两类。

公共建筑:主要指公共活动场所建筑,反映公众的心理需要,民族审美的需要。包括集会议事、文化娱乐、商业贸易等功能。沙溪古镇的公共建筑包括魁星阁(古戏台)、兴教寺、沿街商铺。通过改造的公共建筑根据古镇的发展需求一方面继续发挥其公共活动场所的功能,为当地居民及游客提供服务,另一方面作为民族文化博物馆用以展示白族文化历史。

民居建筑:民族村落中的普通民居改造按照以保护为主,整修为辅,设施配套,风貌协调的原则进行,尽量做到原汁原味,修旧如旧。通过改造后的民居大部分作为古镇旅游文化产业发展的基础,面向游客开放,深度体验当地民族文化及生活习俗,对沙溪古镇的文化推广起到积极作用。实施保护规划之后,四方街大部分民居建筑被外来主体租住,或改造为商铺或改造为民宿客栈,拉动了当地的旅游发展。

表2 民族建筑旅游功能一览表

图8 博物展示

图9 沿街商铺

图10 主题客栈

六、结语

沙溪古镇民族建筑的保护与利用无疑是一个成功的典范,体现了对当地白族文化的尊重和对传统文化的自信。在新型城镇化和十三五的时代背景下,对民族建筑 “抢救第一、保护为主、合理利用”的需求极为迫切,沙溪古镇的成功经验对其他类似的少数民族地区有很强的借鉴意义,更有利于促进少数民族村镇保护利用规划的落实。