关闭 |

| 用户名: |

| 密码: |

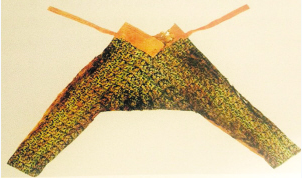

“王侯合昏千秋万岁宜子孙”铭文锦裤。

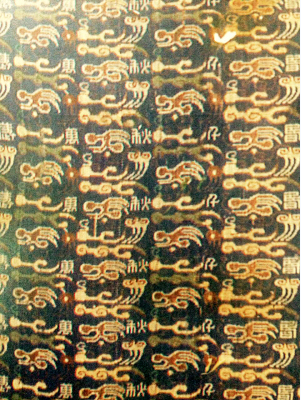

“王侯合昏千秋万岁宜子孙”铭文锦局部。

新疆是古代“丝绸之路”的必经之地,也是数千年来东西方多种文化交流、荟萃之地。“丝绸之路”以丝绸命名,说明中国丝绸在东西方经济文化交流中占据着重要地位。近年来,考古人员在丝路沿线各地遗址墓葬中发掘出土了大量色彩绚丽、质地精美的丝织品。其中新疆考古发现的汉唐丝绸不仅数量多、品种丰富,而且丝绸上的文字图案清晰可见。1995年10月,中日两国考古工作者在汉晋时期精绝遗址发现了“五星出东方利中国”“王侯合昏千秋万岁宜子孙”“延年益寿长保子孙”等铭文锦,这些都是新疆乃至中国古代文物中的精品。

“王侯合昏千秋万岁宜子孙”铭文锦出土于新疆民丰县尼雅遗址1号墓地3号墓,出土时覆盖在一对夫妻身上。专家们称其为“锦衾”,也就是锦被、单被。铭文锦用两幅织锦合并缝制而成,呈长方形,长168厘米,宽94厘米。这件珍贵文物的纹饰、色彩十分丰富,经线采用了藏蓝、绛、白、黄、绿等色,纹样有舞人、茱萸纹、变体云纹等,“王侯合昏千秋万岁宜子孙”的字样穿插其中,给织锦增添了神秘色彩。

尼雅3号墓还出土了一条锦裤,也用“王侯合昏千秋万岁宜子孙”铭文锦缝制而成,裤长115厘米,腰围120厘米,形制为短腰、大裆,锦面棉布里。用如此豪华、精美质地的面料缝制裤子,表明墓主人不同凡响的社会地位,推测应当是精绝古国上层贵族。

学者们认为,尼雅遗址出土的丝绸出现汉字铭文绝非偶然。“王侯合昏千秋万岁宜子孙”上的“王”是谁,“侯”又指的是何方人士?

西汉晚期,吉祥文字图案就出现在汉式锦上。从新疆考古发现来看,“千秋万岁”“延年益寿”“长宜子孙”等吉祥语,在汉晋时期许多器物上经常出现,但很少见到“王侯合昏”这种文句。这表明,只有王侯身份的上层贵族才能使用这种奢华的织锦。由此推断,绣有“王侯合昏”文句的织锦,应是官府作坊织造,赐给所封的王、侯,是汉晋时期对边疆少数民族政权实行和亲政策的体现。

“王侯合昏千秋万岁宜子孙”锦被,隶书汉字穿插于纹样之间,显示着一种吉祥、和谐、安谧的气氛。它的铭文局限了其使用范围,它应是为和亲政策服务的,只能在上层贵族集团之中使用。

新疆维吾尔自治区博物馆研究员武敏认为,“王侯合昏千秋万岁宜子孙”锦可能是蜀地为祝福精绝太子大婚而受命织造的。这一观点得到了四川省嫘祖蜀锦研究中心的王君平的认同。

早在战国时期,内地的丝绸已传入西域地区。新疆乌鲁木齐阿拉沟南山矿区墓葬就出土过战国时期绢地凤纹刺绣品。汉代张骞两次出使西域,加强了西域与中原内地的联系。精美绝伦的内地丝绸源源不断地运往西域,丰富了西域居民的服饰文化。

蜀地是中国古代丝绸的起源地之一。早在战国时期,蜀锦就有了一定的发展。三国蜀汉时期,宫廷和官府对织锦的需求量大增,蜀锦成为蜀汉政权对外贸易的主要商品、蜀汉政权财政收入的大宗来源。因此在成都的东南隅围建织锦工场,设锦官督造,称之为“锦官城”。

尼雅墓葬出土的纺织品,除了一小部分是毛织品和棉织品之外,绝大部分都是汉晋时期的锦、绮、绢。这些织锦从色泽、纹饰和制造工艺上看,反映了中国古代丝绸制造的高度发达。这些丝绸应该都是从内地传入的,表明当时包括精绝国在内的西域地区,与中原内地存在着密切的政治、经济、文化联系。

0