降边嘉措与西藏往事(7) 周扬、钟敬文、季羡林先生与《格萨尔》事业

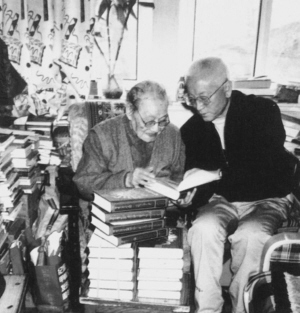

降边嘉措(右)向钟老汇报藏文《格萨尔》精选本的编纂情况

周扬(右三)出席《格萨尔》工作会议。

周扬是我国新文学运动的领导人之一,新中国成立后长期担任宣传、文化部门的领导;钟敬文先生是我国民间文学和民俗学研究领域的泰斗;而季羡林先生则是东方学大师、史诗研究的泰斗。三位学界前辈的成就,有口皆碑。但是,他们对于《格萨尔》事业所给予的关怀、指导和帮助,所付出的心血,并不是所有人都知道的。我作为一个《格萨尔》工作者,对此有着真切的了解,也从中受益匪浅,因而对他们怀着特殊的感情、崇高的敬意和深切的谢意。

周扬:“我还是一个共产党员嘛”

要说起《格萨尔》的发展,周扬同志功不可没。老同志们都说,新中国少数民族文学事业的每一步发展,都与周扬分不开——中国社科院的少数民族文学研究所、中国作协的《民族文学》杂志,都是在他的关怀和支持下建立起来的。从1958年开始的对《格萨尔》的搜集整理工作,也是他发起并直接领导的。这一工作在“四清”运动和“文革”中遭到严重破坏。1978年,在第四次文代会期间,又是周扬同志,积极推动《格萨尔》的搜集整理工作。首先是彻底为《格萨尔》平反,后来又领导学者们开展了更大规模的《格萨尔》抢救工作,涉及面几乎达到半个中国。

1984年8月的一天,王平凡同志(时任中国社科院少数民族文学研究所所长)带着我和另外几个同事到周扬家里汇报《格萨尔》相关工作。那时,因为“异化”等问题的讨论,他受到批判,已被免除党内外、院内外一切职务,而且已身染绝症。

记得我们几个人汇报完后,周扬艰难地举起双手,说:“现在,《格萨尔》的工作搞起来了,少数民族文学事业发展起来了,能不能这么说?”我们说:“是这样的。”这时,他的脸上浮现出一丝欣慰的笑容。

“现在我什么职务都没有了,是一个普通老百姓,身体也不好,干不了什么事,今后的事,就靠你们大家了,还有钟老、贾芝。”周扬说。沉吟半晌,他又深沉地说:“领导不当了,我还是一个共产党员嘛。作为一个党员,该做的事还是要做,该讲的话还是要讲。坚持真理,修正错误,这是一个共产党员最基本的品格。”

有些同志关切地问到他的病情,请他多保重。周扬勉强笑了笑,坦然地说:“我患的是癌症,已经到了晚期,俗话叫‘龙缠身’。”他转过脸问我:“你知道什么叫‘龙缠身’吗?”

我点了点头,心情沉重。周扬用沙哑的声音说:“可怕的不是‘龙缠身’,可怕的是思想的禁锢。我们党的历史,尤其是‘文革’的历史证明:一个党,一个国家,一个民族,如果思想禁锢了,就不能发展,不能进步,那是很危险的。”

接着,周扬同志着重谈了发扬学术民主、贯彻“双百”方针的问题,谈到弘扬少数民族文化传统问题。他说话吃力,声音很低,但思维清晰,很动感情。临别时,我们一一与周扬同志握手。轮到我时,他用关切的目光看着我,说:“降边同志,《格萨尔》的事情就靠你啦!一定要把它搞好!”

虽然过去了很多年,周扬同志的话却一直萦绕在我耳边,提醒我坚持真理,不忘责任。

钟老、季老助《格萨尔》列入国家重点科研项目

1983年3月,在桂林召开了全国哲学社会科学规划会议,这是粉碎“四人帮”以后召开的第一次哲学社会科学方面的专家会议。

据说,在筹备过程中,开始并没有把少数民族文学的研究课题纳入规划之中。身患绝症的周扬得知这种情况后,一方面向中宣部和社科院领导反映,同时打电话告诉王平凡和钟敬文先生,要他们找一些同志议一议,看在少数民族文学学科领域,当前有哪些项目比较成熟,可以争取立项。钟老和王平凡召集贾芝、马学良、佟锦华等专家学者商议,大家一致认为,首先应把《格萨尔》的搜集整理工作列入重点项目;另一个是《藏族文学史》。大家还谈到,先把《藏族文学史》编好,然后组织力量编写《中国少数民族文学史丛书》和《中国少数民族文学史》。

当时,这样高规格的会议,我是第一次参加。钟老知道很多专家都不认识我,就有意把我介绍给他们,请他们给予我指导。其中,有两位专家给予我的印象最深、帮助最大。一位是北京大学副校长季羡林教授,他是著名的梵文专家。“文革”期间,他以顽强的毅力翻译了7卷本印度史诗《罗摩衍那》。另一位是杨宪益教授,他与夫人也是在“文革”前后,用十多年心血翻译了《红楼梦》。我碰见他时,他正在翻译古希腊的荷马史诗《伊利亚特》。这两位都是研究史诗方面的专家,与我的专业有直接关系,所以钟老让我好好向他们请教。

那时,“文革”结束还不久,文教事业也是百废待兴。各大专院校、科研部门都希望趁这次桂林会议制定“六五”规划的机会,争取国家项目。但当时哲学社会科学领域项目不多,经费有限,竞争十分激烈。而很多专家学者对少数民族文学的现状和历史了解不多。

鉴于这种情况,钟老和王平凡采取主动,事先做了许多工作。当我们组讨论少数民族文学课题时,钟老特意将季羡林、杨宪益二老请来。那天,先让我汇报课题设计过程,并进行论证。原中央民族学院(现为中央民族大学)教授佟锦华就《藏族文学史》的编写过程,做了补充。接着,钟老作了长篇发言,全面论述了我国少数民族文学发展的历史,并根据周扬同志的指示精神,说明发展少数民族文学事业的重要意义。钟老特别指出:我国少数民族文学事业目前还处在起步阶段,力量比较单薄,成果还不多,是一片尚未开垦的富饶土地。因此,热切地呼吁各位专家学者支持《格萨尔》研究和《藏族文学史》编写,为它们投赞成票。

季、杨两位先生也作了热情洋溢的发言,表示了对刚刚起步、还十分稚嫩的少数民族文学事业的极大关爱和深切期望。

季老曾指出,在学术领域,“二十一世纪是藏学的领域”。当时,在国内,大家对“藏学”这个概念还很陌生。而在藏学领域,史诗《格萨尔》会成为一个重点学科,大有可为。他认为,中国的《格萨尔》和印度的两大史诗(《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》)是连接中印两个文明古国的纽带。

正是由于钟老带领我们做了充分的课题论证,加上季老、杨老等几位德高望重的学术前辈为之摇旗呐喊,促使《格萨尔》研究和《藏族文学史》编写的项目获得全票通过,被纳入国家“六五”重点科研项目。这是个标志,具有重要的号召力、凝聚力和动员力。从那以后,在“七五”、“八五”、“九五”和“十五”期间,都有少数民族文学的科研项目纳入国家计划,而且一次比一次多,对促进我国少数民族文学事业的发展产生了极大的推动作用。

钟老关心藏文《格萨尔》精选本的编纂和人才培养

在那次桂林会议上,钟老、季老等专家还提出:应该在《格萨尔》的抢救工作取得重大成就之后,择优选粹,编纂一套能够反映藏文《格萨尔》全貌的精选本。希腊史诗和印度史诗都经历过这样的编纂过程。

钟老和季老的提议得到大家的赞同,并写进了规划书。经过十多年的努力,编纂工程终于在1995年立项启动。钟老对此十分关心,我去向他汇报立项情况时,老人家饱经风霜的脸上露出一丝少有的欣慰和喜悦的笑容。钟老还详细讲述了在编纂过程中应注意的问题,特别强调要培养人才,只有高水平的人才,才能编纂出高水平的精选本。

1996年,中国作协第五次代表大会和中国文联第六次代表大会在京举行。那天,钟老被很多代表包围着。不过,他视力好,远远地看见我,就向我招手。我走过去,钟老提高声音向周围的同志介绍说:“他叫降边嘉措,是个藏族同志,专门从事《格萨尔》研究。现在他正在主持编纂藏文《格萨尔》精选本,这是一个了不起的工程,也是我们民间文学领域的一件大事!”

经过千难万难,藏文《格萨尔》精选本前4卷终于在2000年11月出版。我带着散发着墨香的新书,赶紧去向钟老汇报。钟老十分高兴,他虽然不懂藏文,但一本一本仔细翻阅,连声说:“好!好!你们做了一件很有意义的事情。”

本来,我们请钟老为新书口述一篇评论文字,谁知老人家竟以98岁的高龄,亲笔撰写了一篇评论。他称赞《格萨尔王传》不仅是藏族人民文化的巨大宝藏,也是世界人民集体创作中的一座高峰,《格萨尔》精选本的问世,“是我国文化界值得注目的一件盛事”!看到钟老的手迹,我非常感动。

2001年,钟老患膀胱癌住进了友谊医院,这是老先生弥留的时光了。我去医院看望他,他一见我就让护士拔掉了正在吸氧的管子,没等我问他的病情,他就问起我《格萨尔》工作。从《格萨尔》精选本这样的国家级著作,到青少年普及性读物,到《格萨尔》研究人才的培养,钟老一说就是两个多钟头。我知道他对《格萨尔》的关心不是一两个问题,而是全方位的。

“整理出版藏文《格萨尔》很重要,但藏族只有几百万人,而我国有56个民族、十几亿人,藏文本的影响还是太小了,一定要翻译成汉文,以后有条件还要翻译成外文,让全国、全世界的人都知道这部伟大的史诗。这个事我都讲了几十年啦,还没有落实,看来得你们去完成啊。”钟老说。

钟老又叮嘱我说:“搞《格萨尔》翻译要多培养人才,你一定要多带硕士生、博士生。”这让我想到,2000年我带的第一个博士生,因为种种原因未能留在所里从事《格萨尔》研究。钟老得知这一情况后,在一次学术会议上,他亲自向社科院主管文学的副院长提出,培养一个从事《格萨尔》专业的博士生很不容易,不能让他所学非所用。这才引起领导的重视,解决了这个学生的就业问题。

从医院回来几天后,钟老的学生周爱明去看他时,钟老再次谈到《格萨尔》的翻译和人才培养。由钟老口授,周爱明记录,给教育部、国家民委、社科院和北京师范大学等部门的领导写了一封开办“《格萨尔》翻译硕士博士连读班”的倡议信。信中,他说,伟大的史诗《格萨尔》不能满足于仅仅为几百万藏族同胞提供读本,或者仅仅为海内外少数研究者提供资料本,而是要让它实实在在地为全体中国人民,包括海外的华裔中国人所欣赏和使用。因此,国家要全力培养《格萨尔》的高素质翻译人才。他说:“如果各部门的领导能体谅我这个民间文艺的老研究者的心声,让我在有生之年看到它的实现,那就是我最大的幸福了。”拳拳之心,令人肃然起敬。

2002年1月,钟老与世长辞。每每想到他对《格萨尔》倾尽全力的关心和指导,我就无限感怀。我至今还记得,经过十多年的努力,《格萨尔》终于在2001年成功入选联合国人类非物质文化遗产名录,当我把这一喜讯带到病榻前的钟老时,他的喜悦与安慰之情;还记得他关心我写作《班禅大师》和《十世班禅传》的情况,跟我详论司马迁“好学深思,心知其意”与“信则传信,疑则传疑”的原则,让我终生受益……这位前辈学者的高尚品德和谆谆教诲,是我在古稀之年仍然孜孜不倦从事《格萨尔》工作的强大动力。

(本文由本报记者肖静芳整理,图片均为资料图片。)