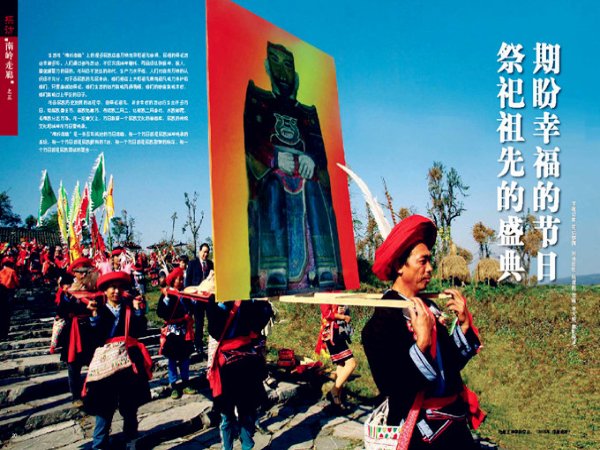

“南岭走廊”之三:祭祀祖先的盛典 期盼幸福的节日

生活在“南岭走廊”上的很多民族信奉万物有灵和祖先崇拜,民间的祭祀活动丰富多彩。人们通过参与活动,不仅实现精神寄托,而且还达到娱神、娱人、增强凝聚力的目的。在科技不发达的年代,生产力水平低,人们对自然万物的认识还不充分,对于各民族的先民来说,他们相信上天和祖先具有超凡能力来护佑他们,只要虔诚地祭祀,他们生活的地方就能风调雨顺,他们的粮食就能丰收,他们就能过上平安的日子。

在各民族历史发展的进程中,由祭祀祖先、祈求丰收的活动衍生出许多节日,如瑶族盘王节、苗族牯藏节、布依族二月二、仫佬族二月春社、水族敬霞、毛南族分龙节等。在一定意义上,节日就像一个民族文化的基因库,民族的传统文化和精神在节日里传承。

“南岭走廊”是一条五彩缤纷的节日走廊,每一个节日都是民族精神传承的圣坛,每一个节日都是民族服饰的T台,每一个节日都是民族歌舞的海洋,每一个节日都是民族团结的聚会……

盘王节

农历十月,对生活在“南岭走廊”的瑶族同胞来说是一个相对比较轻松的季节,忙碌过春耕、夏种、秋收,现在已经是可以稍作休息的时候了。也是在这个辛劳后获得丰收的季节里,瑶族同胞迎来了祭祀自己祖先的节日——盘王节。

为了祭祀祖先,提前几天瑶族人家就开始忙碌起来,酿酒、打扫屋子、杀鸡宰鸭、舂糍粑……祭祀当天男女老少穿上节日盛装,纷纷来到盘王庙前,在族老寨老的带领下祭祀盘王,唱盘王歌,跳长鼓舞,追念祖先的功德,歌颂祖先的奋斗精神。欢庆丰收,酬谢盘王的护佑。

连南油岭瑶寨盘王庙供奉的神像

早在晋代干宝的《搜神记》、唐代刘禹锡的《蛮子歌》、宋代周去非的《岭外代答》等典籍中就有记载。《岭外代答》中说:“瑶人每岁十月旦,举峒祭都贝大王于其庙前,男女之无夫家者,男女各群,连袂而舞,谓之踏摇。”由此可见,瑶族过盘王节的习俗由来已久。

千百年来,也许经过民族的迁徙,瑶族人居住的地点变换了,也许经过民族间的相互融合,瑶族的文化传统有了变化,但是,祭祀盘王始终如一。那么不禁要问:盘王在瑶族人心中是一个什么样的人物?瑶族人为什么要过盘王节?现在的瑶族同胞是怎么欢度这个传统节日的?这些问题不仅外族人感兴趣,而且许多的瑶族同胞也在自问,就如“我从哪儿来?”的命题一样,每一个有民族认同感的人都会去思考。

因为瑶族没有本民族自己的文字,所以很多瑶族的历史和文化都通过歌谣、传说、故事等口耳相传的形式一代一代传承下来。在瑶族地区关于盘王和盘王节的传说非常多。

传说一:

古时高王来侵,平王出榜招贤,谁能斩下高王首级来献,就把公主嫁给他。这话被龙犬盘瓠听到了,盘瓠摘下金榜,渡海来到高王身边。盘瓠假装殷勤,受到高王的宠信。一天,盘瓠趁高王喝醉,咬下高王的头献给平王,立下了汗马功劳,娶三公主为妻。后来,盘瓠想变成人,便叫公主把它放到蒸笼里蒸七天七夜,公主照办。蒸到六天六夜时,公主担心蒸死了丈夫,偷偷揭开盖子看,盘瓠果真变成了人,只因不足七天七夜,头上和小腿上还有许多毛没有脱落,后来就用布带把头和小腿裹起来。盘瓠变成人后,平王派他到会稽山为王,号称盘王。

盘王和三公主婚后生下六男六女,平王各赐一个姓氏,成为瑶族最早的十二姓。盘瓠虽已为王,但仍过着俭朴的生活,教子女劳动狩猎。有一次,盘王与六个儿子上山打猎,追赶一只受伤的山羊,不幸被羊角撞伤,跌下山崖死了,尸体被挂在一棵树上,儿女们将树砍下做鼓身,剥下羊皮蒙上,制成长鼓。他们背起长鼓,边敲边哭边唱,追悼盘王。

传说二:

天地洪荒的远古年代,在万山丛中有两座一样高的宝山,对峙相望。左边那座叫布洛西山,像一个威武雄壮的男子;右边那座的模样则像一个拖着裙服的少妇,名叫密洛陀山。每年,这两座山互相移近一尺,经过995年,它们靠近了995尺,再移近5尺,两座山就要连在一起了。有一天,天上突然响起一声惊天动地的霹雷,这两座山同时裂开了两条缝,接着,从布洛西山里走出一个高大的男人,从密洛陀山里,走出一个壮实的女人。后来他们结成夫妻,男的叫布洛西,女的叫密洛陀。他们是创造天地万物的父母,他们创造出世界以后,就让三个女儿各自外出谋生。大女儿扛着犁耙到平原去犁地耙田,成了现在的汉族;二女儿挑了一担书去读书,成了现在的壮族;三女儿拿着密洛陀给她的一斗玉米、一面铜锣,到山上开荒种地。三女儿成了现在的瑶族。所以瑶族世世代代住在高山深箐,开荒种地,铜锣成了瑶族的传家宝。

密洛陀越来越老了,有一天便叫三个女儿一起回来,对她们说:十月十六日是我的生日,到那时,你们来给我“补粮”。他还特别嘱咐三女儿说:“你没有什么丰盛的礼物,到时候你酿一缸米酒,拿来给大家品尝,十月十五日你提前拿铜锣来闹场。”从此以后,瑶族就有了盘王节,从十月十五日开始,到十月十七日结束。

传说三:(江华瑶族地区流传的民间传说《十月十六调盘王》):

相传在很久以前,瑶胞乘船飘洋过海,遇上狂风大浪,船在海中飘了七七四十九天不能靠岸,眼看就要船毁人亡。这时,有人在船头祈求始祖盘王保佑子孙平安,并许下大愿。许过愿后,风平浪静,船很快就靠了岸,瑶人得救了。这天是农历十月十六日,恰好是盘王的生日。于是,上了岸的瑶民就砍树做木碓,把糯米蒸熟舂成糍粑。然后,大家唱歌跳舞,庆祝瑶人的新生和盘王的生日。从这以后,瑶民就把这一天定为“盘王节”。

从以上的这些传说可以看出,瑶族人认为盘王是瑶族的始祖,盘王有超凡的能力保护瑶族子孙。盘王的生日是农历十月十六日,祭祀盘王的日子由此而来。此外,还可以从这些传说看到关于瑶族服饰、姓氏、长鼓、图腾等等的一些习俗。

贺州黄洞乡主持盘王祭祀的祭司

各地过盘王节的形式多种多样,一般都要设祭坛,供奉诸神像,中间为盘王,左右是真武、功曹、田公、地母等神像。祭祀开始,鸣火枪三响,接着鞭炮齐鸣。在鞭炮声中,族老寨老在神像前供奉猪头、糯米粑、鸡肉、酒等祭品,人们面对神像,低头默祷。然后唱《盘王歌》,跳盘王舞。《盘王歌》可以说是一部瑶族诗歌总集。主要讲述盘王的一生,七字句,诗句洗炼,曲律古雅而浑厚。盘王舞以鼓锣伴奏,舞步动作忽而上跳,忽而下蹲,忽而左转,忽而右旋,动作健美、威武,再现了瑶族先民耕种狩猎、出征杀敌的模拟场景。有些地方过盘王节时还举行踩歌堂活动,节日当天供奉在村寨盘王庙里的诸神会被请去参加游神大典,村民扛着盘王走村窜巷,巡视田地,最后将盘王请到歌堂坪。据说,盘王巡视过的村寨和田地,来年能国泰民安,风调雨顺。歌堂坪活动中的过州过府让人们记住瑶族迁徙的路线,唱瑶歌、跳长鼓舞等民间文艺活动既是娱神又是娱乐大众的活动,此时也是青年男女相互结交,寻找伴侣的好时机。

瑶族因为分布广,支系多,所以过去各地瑶族过盘王节的时间并不统一,一般在秋收后至春节前的农闲时节举行。1984年8月,来自全国各地瑶族代表在广西南宁开会,一致认定盘王节为瑶族统一节日,日期定为每年农历十月十六日,即传说中盘王诞辰的日子。为了加强各地瑶族人民的联系,1990年,南岭地区瑶族代表联席会决定由湘粤桂三省区十县市轮流坐庄举办盘王节, 1992年11月,由贺县(现贺州市八步区)举办了第一届南岭瑶族盘王节。 2009年,盘王节再次在广西贺州举办,这次盘王节与贺州农产品展销会携手,除举办传统的民俗活动、文艺演出之外,节日也成了展示当地特产,招商引资的平台,使传统的节日又有了新的内容。随着时间的推移,正因为不断有新的内容加入节日文化之中,在瑶族原有祖先认同的基础上,使传统节日随着时代的变化而富有生机和活力。

“南岭走廊”的瑶族村寨里,唱了千年的《盘王歌》还在吟唱,人们还在随着鼓点跳那跳了千年的长鼓舞,盘王在瑶族人心目中还是那样地神圣,瑶族人相信盘王永远都会庇护着他们。

企盼风调雨顺的“敬霞”日

“敬霞”是水族古老的民俗之一,有敬水神的意思,是一种祈求风调雨顺、五谷丰登、的原始祭祀活动。一般在每年田里庄稼返青、稻谷抽穗时举行,届时,人们抬着祭品来到祭坛,进行各种祭祀活动。

2008年7月,记者在三都水族自治县的大寨村参加了一次12年一遇的盛大敬霞活动,亲身感受了浓郁的水族文化。节日的前一天,村里就充满浓浓的节日气氛,忙碌的人们紧张地准备着献给 “霞神”的祭品,村里男人们在德高望重的水书先生的带领下有条不紊地准备着第二天需要的东西,亲朋好友们也陆续到来。

隆重肃穆的祭祀现场立有大块的石碑,上面刻有各支系和祖先的资料,祭祀以支系为单位,在长者的带领下进行

“敬霞”活动在水族地区由来已久,据当地寨老说,有关“敬霞”活动的来历,还有一段精彩的传说。“霞神”是一个赋有人神两性的人形石头,它是吉祥安康的化身,出现在哪里,哪里就会风调雨顺、人寿年丰,因此颇受人们的敬重。如出现对霞神不尊之举,神就会自动行走他乡,并带走来年的丰收和幸福,使该地区风雨失调、庄稼欠收。所以人们都妥善收藏霞神,并按时举行隆重仪式祭拜它。

各地的“敬霞”时间不统一,具体要根据水书先生的卜卦择日来定。有的6年一次、有的12年一次。一般在水历的九月或十月(农历五、六月)两个月内选择一个好日子举行。“霞神”一般是一尺来长的人形石头。传说很久以前,水族人的一位长者下水捕鱼,捕来捕去总是捕到一个人形石头,起初很不高兴,后又觉得有趣,最后将石头拿回家。当人们围住观看时,石头显起灵来,告诉人们逆水而上可以找到适合庄稼生长的坝子。人们依照石人的指点,迁徙到现在的地方定居,这山青水绿、人杰地灵,大家生活过得红红火火。从此,人们每隔6年或12就敬一次奇石。天长日久,便成了水族人民的传统节日。

节日当天,人们换上盛装,早饭后,经过一番精心打扮,抬着猪肉、糯米饭、米酒等祭品来到霞堂。一路上鼓锣声不停,人们紧跟其后吆喝着前进,一路行来,队伍越来越大,霞堂附近早就有人在等候,霞堂里祭坛中的主祭席,用松针铺成十二个祭祀点,并立有石碑,碑上的文字多记载族人的历史迁徙和现在的分布情况,每个支系一块碑。祭祀活动开始时,各支系由德高望众、身着青蓝色服装的长老领队来到祭坛,摆上祭品,等主持人宣布祭典开始,立刻锣鼓暄天,热闹非凡。

接着由执坛的水书先生诵读敬霞祝词,内容多为祈福禳灾,期冀风调雨顺,人寿年丰之类,祝颂之后便用酒祭之。仪式过程,以支系为单位,锣鼓声和助威声此起彼伏,穿戴时尚的年青人,三人一组抬着铜鼓,在人群中穿梭敲击,穿着自织青布的火枪队小伙子们则整齐列队,朝天鸣枪祝贺……

隆重的民族传统节日,在今天被赋予了更多的娱乐成分,在场的人们心态各异,年青人似乎对民族传统文化的文本理解还有一定距离,特别是那些十一二岁的少年,他们在祭坛边的小溪上玩起打水仗游戏,时而追赶着水中鸭子,时而向过路行人泼水嬉戏。路边小商贩则摆上五颜六色的商品吆喝起来。而那些上了岁数的老人们就不一样了,他们聚精会神地聆听水书先生的诵词,脸上显得凝重而庄严,当诵唱者说到祖先迁徙过程中披荆斩棘、经历各种辛苦和磨练,最后在这里定居时,老人们的眼睛里噙满了泪花,回忆往事不免有些酸甜苦辣……

传统的敬霞活动内容丰富多彩,有抬母猪到田坝中绕行、或叫公鸡啼鸣等内容。这些都有很大的娱乐性。由穿白衣的小伙子抬着母猪走过霞堂,他们故意用松针刺戳猪的尾部,使之发出嚎叫,围观者轰堂大笑随之起哄,并尽情用竹片蘸水和用稀泥向抬猪者洒淋过去,抬猪者也故意丢下母猪,让其穿进围观的人群,吓得人们四处躲避。这时,主祭者向众人高呼等待霞神降雨来沐浴之类的词。欢笑声此起彼伏,最后由各族系代表抬着酒坛去浇灌“霞神”,虔诚的人们开始用酒从头到脚来浇“霞神”,一直把它浇到象征酒醉,祭祀仪式才算成功。

人们相信传说中只有醉倒了“霞神”,它才会永远留在这方,带来风调雨顺的说法。当水书先生念了最后的颂词,祭典仪式才在鼓乐和欢呼声中结束。各支系将祭肉合并聚拢,聚餐庆祝。天黑之后,人们秘密地将“霞神”收藏起来,至此,“敬霞”活动全部结束。

观众站满田边的土石坡

高排牯藏节

高排,贵州黔东南苗族侗族自治州榕江县兴华乡一个地处深山的苗寨。2007年12月底,高排的苗族人要举行一个隆重盛大的祭祖仪式——吃牯藏。为了这个仪式,提前很长时间,高排的人们就精心饲养牯牛,给外村寨的亲朋好友发去了邀请。13年一次,几十年才能轮到自己村寨的吃牯藏着实让高排村的人有些紧张,也有一些兴奋。

苗族人相信,人死之后有三个灵魂,一个回家看守子孙,一个留着守坟,还有一个回到祖先的发祥地去。住在那里的祖先,吹笙击鼓,欢乐无比。苗族人不能忘记祖先,因为祖先们在经历了战争、迁徙和险恶的生存环境之后,积累了许许多多的生存智慧和生活经验。他们是寨子的保护神,在灾害疾病等恶魔侵扰苗族人的时候,只有祖先能护佑子孙。所以,照着祖先定下的规矩行事,敬奉祖先,使祖先满意,是所有苗族人生活中的头等大事。

关于吃牯藏的起源有这样一个传说:古时候有个叫昂的青年,一年秋天,他乘船顺都柳江而下,走村窜巷行歌吹笙,途中遇到风暴不幸丧生,家里杀了一头猪料理丧事。因为没有水牯牛陪葬,昂到不了祖先那里,于是化作一只鸟在家里的房檐上叫了几天,可是家人没有理会。后来昂的母亲生病,久治不愈,就请勾撒(鬼师)作法,昂就借勾撒转告说:“要为我补办一次葬礼,杀一头最大的水牛作祭品,还要踩歌堂、吹芦笙。”家人照办了。后来,昂母亲的病果然就好了。从此,苗家人认为必须在特定的日子里杀水牛祭祀祖先,才能消病祛灾。

按照传下来的规矩,吃牯在同一“鼓社”内部的寨子中轮流举行,13年一次。牯藏节的礼节繁复,准备工作至少需要提前三年进行,有的村寨甚至会准备五到七年。期中,最重要的事情就是挑选祭祖用的水牯牛。祖上传下来的关于挑选祭祖用牯牛的条件极其苛刻:牛头要方正,脖子要粗壮,眼睛要大而鼓突,鼻腔要大而空,四肢粗大,身体壮硕,木碗蹄,牛的两角要对称,呈月牙形,头上的毛旋越多越好。如果能挑到生有五个毛旋的牛,那就是千金难买的好牛了。祭祖用的水牯牛享受着特殊的待遇,他们从不犁田干活,每日有专人上山割嫩草混在稀饭中喂养,他们唯一的任务就是参加“大翻牯”(斗牛)。经过若干次的比赛,牯牛练得勇猛无比。那些斗牛场上屡战屡胜的英雄,会被装上一副铁角或铜角。

牯藏节在不同的村落持续的时间不同,高排的牯藏节持续7天。第一天迎客,村子外面来的客人肩上都挑着一担糯米稻穗,这是一份象征丰收好运的礼物。有的还拿着自己家里织的布或者买来的床单被面等。第二天招请祖宗,开始到寨子里的跳月坪跳月。

第三天踩牛堂,也是最热闹的一天。三声铳炮响过,牯师领队,芦笙队、芒筒队、锣手等人紧随其后,曲折着地从村子出发,绕着山路来到踩牛堂。各家的牯牛也被拉了出来,年轻力壮的男子,有的抓牛鼻子,有的拽牛犄角,有的扯牛尾巴,有的推牛屁股,前呼后拥地簇拥着牯牛来到踩牛堂。人们肩上扛着献给祖先的幡,带上祖先当年用过的猎枪、鸟笼、鱼篓等物品。踩牛堂的日子也是让自己的祖先们梳妆打扮,用上自己心爱之物的日子。鞭炮声四起,牯牛转着圈,然后慢慢平静下来,一个男子把银项圈套在牛角上,再用青白相间的头带把项圈打结系住,象征将牛敬送给祖先。第四天继续踩牛堂,但只要几个人到牛堂即可,没有第一天踩牛堂那样热闹。

庄严神秘的祭堂具有聚拢族人的强大磁力

第五天在牛棚前杀鸭,寓意是告诉牯牛杀牛祭祀的日期将至。牯师品了主人的饭和酒,然后拿一个放了一些锅巴和干鱼的木盆,边敲击边念诵。之后提一只鸭子到木楼底层,端一碗酒在牛栏前念诵,最后把鸭朝水牛头上敲几下,喷几口酒,把鸭杀了。

第六天砍枫木,用砍回来的枫木做一个砍牛时专用的叉。这里用枫木跟苗族人认为枫树是万物的生命树有关。用在牯藏节的枫木有一定的讲究,一般会提前选好,到那天再去砍回来。

第七天凌晨,寨子里的人都在等待牯头家的一声炮响,在当夜炮声就是命令。当地人用了一个“敲”字来形容把祭祖的水牛宰杀。“敲”牛的人是有讲究的,主人不可以自己动手,也不是随便一个人就能胜任,而是由男主人的小舅子或“老根”(好朋友)来执行任务。屋外响起了炮声,牯牛被拉了过来,脖子送进枫木叉上,两只牛角被套上竹缆绳,脖子也套上缆绳,不见丝毫反抗。一斧子砍下去,接着用第三根枫木压住,牛不动弹也不叫,血流了出来。此时再把牛舌拽出来,用一根竹签子猛穿过去,这样一来,牛就不会到祖先那里告状了。屋子里响起鞭炮,别人家的鞭炮声也响了起来。短短的几分钟内,献给祖先的牯牛纷纷倒下。清晨,杀牯牛的人家把牛肉分成若干份,送给亲戚朋友。

砍牛后的第三天是送牛仪式,砍下的牛头朝着东方被依次排开,列队成一个威武的阵势,看着这些,高排人觉得很坦然。